SOBRE O FUNDADOR

O Filósofo

O filósofo é aquele que se sente insaciável, insaciável pelo saber. Ele se maravilha com os pensamentos dos seus antecessores sobre os fenômenos existenciais e se inspira nos mesmos para elaborar os seus próprios.

Certamente, por ser considerada a fonte da Ciência, a Filosofia – que se debruça sobre as questões fundamentais da Existência, do conhecimento, da ética e da linguagem, entre outros – apresenta um poder de sedução irresistível.

As leituras iniciais recaem sobre os filósofos da Grécia Antiga: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, Xenófanes de Cólofon, Parmênides de Eléia, Zenão de Eléia, Demócrito de Abdera, Leucipo de Abdera e, principalmente, as três maiores referências da filosofia ocidental: Sócrates, Platão e Aristóteles.

Então, o interesse e o gosto pelo saber a respeito das ideias desses pensadores tendem a aumentar e, no fundo, há o desejo de estuda-los de forma ordenada, como acontece no ambiente acadêmico.

Em 08 de outubro de 1996, foi marcante a leitura inicial de um dos 65 livros da excepcional coleção do filósofo e professor Huberto Rohden, “O pensamento filosófico da antiguidade”. Lá o autor assim se expressa: “É experiência minha de vários anos de professor de Filosofia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que a maior parte dos estudantes que frequentam meus cursos, ou leem os meus livros, passam, geralmente, pelos seguintes estágios de evolução mental-espiritual: 1) estágio de confusão; 2) estágio de demolição; 3) estágio de reconstrução”[1].

O estudo da Filosofia Ocidental inicia-se pela sua Classificação, a qual considera os diferentes momentos históricos, assim como os fenômenos sociais de maior relevância.

Períodos da filosofia ocidental

I. Antigo (do séc. VII a.C., até a queda do Império Romano, 476 d.C.)

. Período Pré-socrático (do século VII ao século V a.C.)

. Período Socrático (do século V ao século IV a.C.)

. Período Sistemático (do século IV a.C. ao século III a.C.)

. Período Helenístico (do século III a.C. ao século VI d.C.)

II. Medieval – entre os séculos V e XV

III. Moderno – entre os séculos XV e XVIII

IV. Contemporâneo – do século XIX até hoje

1. Filosofia Antiga. (Séc. VII a.C. – a setembro de 476 d.C.). A título de “aperitivo” filosófico, vejamos brevíssimos menções sobre alguns pré-socráticos – Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito e Parmênides; e os três socráticos.

1.Tales de Mileto (624 a.C.–546 a.C.), apesar de astrônomo, matemático, engenheiro e comerciante, é considerado o primeiro filósofo ocidental e fundador da Escola Jônica; o “Pai da filosofia”. Ele considera que há um princípio criador para todas as coisas do mundo, e destaca a água como fonte originária de todas as coisas. Os seus discípulos Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto estão focados em pontos diferentes; o primeiro diz que os mundos são infinitos nas suas perenes inter-relações, enquanto o segundo se contrapõe ao mestre, afirmando ser o ar a substância essencial.[1]

2.Pitágoras (570 a.C. – 495 a.C.), também, matemático e jônico, torna-se reconhecido pela descoberta do “Teorema de Pitágoras” – qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos (c2 = a2 + b2) – e haver fundado a irmandade pitagórica e o movimento chamado Pitagorismo. Tem como contemporâneos os filósofos Anaximandro e Anaxímenes e o historiador Hecataeu. Todos residindo em Mileto, do outro lado do mar de Samos, um próspero centro cultural.

3.Heráclito (500 a.C.- 450 a.C.), nasce em Éfeso (atual Turquia); ele é tido como o “Pai da dialética” (processo filosófico que busca a formação do conhecimento por meio da relação entre argumentos opostos: os contrários ocupam o mesmo espaço, simultaneamente, como o início e o final de uma esfera), e afirma que no mundo tudo flui, tudo muda. E mais, que o fogo é a fonte primeira daquilo que nos circunda.[1]

4.Parmênides (530 a.C.– 460 a.C.), é considerado o fundador da metafísica, e famoso por um poema “sobre a natureza”, constituído por duas partes: 1ª. “caminho da verdade”; ele estuda a realidade (“o que é”). A existência é atemporal, uniforme, engendrada, necessária e indestrutível; e a mudança é impossível; ele nega a existência do nada ou “não ser”. Esta é considerada a primeira digressão filosófica sobre o conceito do “devir”, sobre o fenômeno do “ser”, que foi contraproposta a Heráclito, autor da frase: “nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio”. Assim, esses dois são considerados fundadores da ontologia (estudo das propriedades mais gerais do ser). 2ª parte: No “caminho da opinião dos mortais”. Ele elabora uma doutrina cosmológica completa, estudando a constituição e localização dos astros, diversos fenômenos meteorológicos e geográficos, e a origem do homem, e explica o mundo das aparências, em que as faculdades sensoriais levam a concepções falsas e enganosas[1]. Uma das suas célebres frases: O ser é e o não ser não é.

5.Sócrates (470 a.C.–399 a.C.), defende a busca do conhecimento através do método de questionamento e reflexão, denominado maiêutica (um jogo dialético de perguntas e respostas, sucedidas por mais perguntas); ele acredita que a verdade deve ser descoberta por meio do diálogo e da investigação racional, ao invés da simples aceitação das crenças tradicionais ou populares. Sócrates, até então, é o primeiro sábio a admitir a sua própria ignorância, ao dizer: “Só sei que nada sei”. Com isso, ele quer ensinar que a aprendizagem é um processo continuo e permanente. E mais, Sócrates chama a atenção: “Nós devemos nos ocupar menos com as coisas (riquezas, fama, poder) e passarmos a nos ocupar com nós mesmos”. Daí a frase: “Conhece-te a ti mesmo” (autoconhecimento). Como ele é a favor da transmissão do conhecimento através de perguntas e respostas entre duas pessoas (hoje conhecido como diálogo socrático), não deixa nenhuma obra. O que o mundo conhece sobre Sócrates decorre dos escritos do seu discípulo Platão. Ao se associar aos sofistas, ensinando os jovens a serem questionadores e a instruir as pessoas a se posicionarem democraticamente, é acusado de corromper os jovens, ameaçar a ordem e desrespeitar os deuses tradicionais de Atenas. Por tal acusação é julgado e condenado à morte; ele é obrigado a tomar veneno, um cálice de cicuta, vindo a óbito. Na noite anterior, alguns dos seus discípulos o convidam para fugir e ele recusa.[2]

6. Platão (428 a.C.–348 a.C.) está focado nas ideias e na justiça, guardando, assim, perfeita identificação com o seu mestre, o Sócrates, o qual se debruçava na ética e na moralidade. Platão aconselha: “Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo”. No seu livro “A República” está a famoso “Mito da Caverna”, uma parábola significativa, inspirada na injusta e na infundada execução de Sócrates[1]. Platão funda a sua escola filosófica, a Academia, em 388 a.C., onze anos após a morte do seu mestre. Isso num terreno no interior do Parque Academia, uma homenagem ao herói grego Akademus. E as suas três principais ideias são: Dialética platônica – uma inspiração parmenidiana, chegar-se a uma conclusão (síntese) a partir de duas ideias opostas (tese e síntese); Idealismo – o conhecimento das Ideias ou Formas puras, imutáveis e perfeitas é o único conhecimento verdadeiro (obtido pelo intelecto), o filósofo afirma que o nosso conhecimento sobre a matéria (obtido pelos sentidos) é enganoso; e Política – são três os tipos de caráter que moldam as almas das pessoas: caráter concupiscível – conectado à liberdade e aos desejos, propícias ao trabalho manual e artesanal; caráter irascível – pessoas identificadas por impulsos de raiva, portanto, aptas ao serviço militar; e caráter racional – pessoas com maior senso de justiça, logo, com capacidade de governar, ou seja, atuar na política.

Ah, por último, uma curiosidade: Platão é o apelido dado a Arístocles ainda na juventude, devido ao seu físico forte e ombros largos (Platon, em grego, significa “omoplatas largos”, “costas largas”, “ombros grande”)[2].

7.Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) na condição de discípulo de Platão, é o mais influente da história da civilização ocidental, abordando temas nas diversas áreas do conhecimento – biologia, física, metafísica, lógica, poética, política, retórica, ética e economia. A filosofia, até então, definida como “amor à sabedoria”, Aristóteles a considera com um sentido mais amplo, querendo tê-la como a ciência das ciências[1].

Tales de Mileto Pitágoras Heráclito Parmênides

624 a.C.-546 a.C. 570 a.C.- 495 a.C. 500 a.C.- 450 a.C. 530 a.C.- 460 a.C.

Sócrates Platão Aristóteles

470 a.C. – 399 a.C. 428 a.C.- 348 a.C. 384 a.C. – 322 a.C.

2. Filosofia Medieval[1] (Séc. V-XV). Esta é desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média (séculos V–XV), quando ocorre a expansão e consolidação do Cristianismo na Europa Ocidental, havendo a tentativa de conciliar a religião (consciência cristã) com a filosofia (razão filosófica e científica). Daí a razão dos principais filósofos estarem ligados à Igreja. Os pontos fundamentais de reflexão para os estudiosos são:

1. A existência de Deus 5. O pecado

2. A fé e a razão 6. A encarnação divina

3. A imortalidade da alma humana 7. O livre arbítrio, dentre outros.

4. A salvação

Esse período, devido à sua extensão, termina dividido em quatro fases:

1. Filosofia dos Padres Apostólicos (Séc. I e II) voltados a explicar os ensinamentos de Jesus num meio pagão. Os ensinamentos são baseados nos escritos dos apóstolos, tendo como o maior representante, o apóstolo Paulo.

2. Filosofia dos Padres Apologistas (Séc. III e IV), é uma nova fase da filosofia medieval, agora relacionada com a apologia, uma figura da retórica que consistia na defesa de algum ideal, nesse caso, a fé cristã. O cristianismo é considerado uma filosofia natural, superior ao pensamento greco-romano. No momento, os conceitos cristãos estão disseminados no Império Romano. O destaque vai para Justino Mártir, Orígenes de Alexandria e Tertuliano.

3. Patrística (Séc. IV e VIII), os textos são influenciados pela filosofia de Platão e escritos pelos “Padres da Igreja”, incluindo Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona, este com maior destaque. Nesse momento o Cristianismo está concentrado no Oriente e vai se expandir pela Europa.

4. Escolástica (Séc. IX e XVI), inspirada na filosofia aristotélica, sendo um movimento filosófico medieval voltado para a reflexão sobre a existência de Deus, da alma humana e da imortalidade, almejando justificar a fé a partir da razão. E os seus principais filósofos são: Tomás de Aquino, com a sua obra “Summa Teológica”, na qual institui cinco princípios para provar a existência de Deus; Bernardo de Claraval; Pedro Abelardo; Guilherme de Ockham; e o beato João Duns Escoto. A Escolástica finda no início da Idade Moderna, com o surgimento do Renascimento[1].

3. Filosofia Moderna (Séc. XV–XVIII). Este é um período marcado pela mudança do pensamento medieval para o antropocêntrico, caracterizando-se pela valorização da razão e do conhecimento humano; ela desponta no contexto do Renascimento e da Revolução Científica, inaugurando a modernidade. O filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650) é considerado o pai da Filosofia Moderna, e conhecido pela sua célebre frase: “Cogito, ergo sum” ou “penso, logo existo.” E mais, ele defende ideias, dentre as quais a razão inata (os seres humanos nascem com ideias racionais, e o que distingue as pessoas é a forma como utilizam a sua inteligência); o método de dúvida (o que gera dúvida deve ser afastado do contexto do conhecimento); e a existência de ideias inatas (a ideia de Deus, a ideia da mente (finita), a ideia de corpo (indefinido), a ideia da união (de mente e corpo). A razão traz o ceticismo, reconhecendo-se que o homem independe de instâncias racionais metafísicas, como Deus, para descobrir o seu intelecto. Há outros filósofos de destaque: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Adam Smith, Isaac Newton, Pascal e George Berkeley. Este, um bispo anglicano e teólogo irlandês que, ao ser arguido sobre o seu empirismo, responde: “o nosso conhecimento do mundo, e da existência de outras mentes depende de um Deus que nunca nos enganaria”; ele postula um ser onisciente e onipresente[1]. E mais, ele se baseia na ideia de que “ser é ser percebido”. “O ‘Ser’, do objeto, significa ser percebido ao passo que o ‘ser’, do sujeito, significa perceber“. Considerando-se as correntes de pensamentos na formação de escolas, a filosofia moderna conta com três principais escolas: racionalismo, empirismo e idealismo. Por fim, quando se pensa sobre a influência da modernidade, conclui-se que a mesma trouxe a industrialização, a urbanização, a secularização e a individualização, gerando novas formas de pensar, agir e se relacionar.

Ainda, na filosofia moderna, é acrescida mais uma escola (contratualismo) às três principais escolas de pensamentos acima, ficando assim: o racionalismo, Helmholtz, Immanuel Kant (racionalista, porém buscou equilibrar razão e experiência), John Stuart Mill, Leopold von Ranke, Nicolau Maquiavel, Robert Boyle e Robert Grosseteste.

c) Idealismo. Esta corrente defende que a realidade é construída mentalmente e que as ideias são o centro do conhecimento. O idealista busca alcançar objetivos nobres, elevados e justos e sempre guiado por valores e princípios éticos, com uma visão positiva do mundo. Ao contrário do materialismo, o idealismo tem a consciência como a fonte e o pré-requisito dos fenômenos materiais. O destaque maior fica para Immanuel Kant (1724-1804), que atuou na Alemanha. Porém, Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) e Friedrich Wilheim Joseph von Schelling (1775-1854) foram expressivos.

d) Contratualismo[1]. Este é um termo na filosofia social, e defende que a sociedade é formada por um pacto entre as pessoas, chamado de contrato social. Essa teoria filosófica e política surge no século XVII, na Inglaterra, escrita pelo teórico político Thomas Hobbes, surgindo o contrato social. O objetivo dessa união é a obtenção de vantagens garantidas a partir da ordem social. A partir de então, os indivíduos abdicam de certos direitos ou liberdade para que possam organizar um governo liderado por um poder maior ou um conjunto de autoridades. Teóricos do Contratualismo asseguram que o medo, a insegurança e a instabilidade da natureza humana são fatores que levam as pessoas a concederem poder a outrem e, assim, terem a ordem de sua vida garantida. Isso gera o compromisso coletivo de obediência às normas estabelecidas pelas autoridades constituídas. Por outro lado, essas autoridades devem estar cientes das suas obrigações para garantir o bem-estar do povo. Dentre os teóricos do contrato social da história do pensamento político estão: Hugo Grotius (1625), Thomas Hobbes (1651), Samuel Pufendorf (1673), John Locke (1689), Jean-Jacques Rousseau (1762), Immanuel Kant (1797); mais recente, John Rawls (1971), David Gauthier (1986) e Philip Pettit (1997)

Um movimento intelectual e filosófico significativo e com repercussões em todos os setores sociais é o chamado Iluminismo.

O Iluminismo ou Séculos das Luzes[1] (Séc. XVII e XVIII), dentro da Filosofia Moderna, é um movimento que valoriza a razão em detrimento da fé, defendendo que esta é o meio para garantir o progresso da humanidade, e apresenta três pilares: razão, liberdade e o avanço da sociedade em relação ao pensamento racional e à ciência. Ele critica o absolutismo e acredita ser necessário limitar o poder real. John Locke (1632-1704) é considerado o pai do Iluminismo. Os iluministas não são ateus, e acreditam que a razão é o caminho para chegar a Deus, e que o homem é o centro do conhecimento, aprendido através do racionalismo e do empirismo e ideais políticos como o direito natural, a liberdade e o progresso, a tolerância, a fraternidade, o governo constitucional e a separação formal entre Igreja e Estado.

A principal ideia do Iluminismo era a defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Os iluministas

valorizavam a razão e a ciência, e defendiam um novo sistema social e econômico.

O Iluminismo é precedido e se sobrepõe à Revolução Científica e ao trabalho de Johannes Kepler, Galileu Galilei, Francis Bacon, Pierre Gassendi e Isaac Newton, entre outros, como à filosofia racionalista de Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz e John Locke.

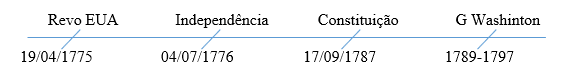

Política. O Iluminismo é considerado a base da cultura política e intelectual ocidental moderna, introduzindo valores e instituições democráticas e criação de democracia liberais modernas. Aliás, uma tese aceita e reforçada por estudiosos como Robert Darnton, Roy Porter e, depois, por Jonathan Israel. As repercussões políticas foram tantas que governadores europeus como Catarina II da Rússia, José II da Áustria e Frederico II da Prússia, tentaram tal pensamento à tolerância religiosa e política, o que passou a ser chamado de absolutismo esclarecido. Figuras políticas e intelectuais, por trás da Revolução Americana (19/04/1775) – mediante ajuda dos espanhóis e franceses, e a Independência em 04/07/1776 – aderiram ao Iluminismo: Benjamin Franklin, visitando a Europa e participando de debates científicos e políticos, trazendo novas ideias à Filadélfia; Thomas Jefferson (3º Presidente, de 1801-1809) terminou incorporando alguns ideais do Iluminismo na Declaração da Independência; e Madson trouxe esses mesmos ideais para a Constituição dos EUA, no período da sua elaboração, em 1787.

Linha do tempo

A Filosofia Contemporânea[1] (Sec. XIX aos dias atuais) desenvolve-se no momento das revoluções industriais, políticas e ideológicas. E nove escolas se destacam:

1. Positivismo – Comte

2. Materialismo histórico-dialético –Marx-Engels

3. Fenomenologia – Husserl

4. Teoria da Significação Hermenêutica

5. Niilísmo – Nietzsche

6. Escola de Frankfurt

7. Filosofia Analítica – Russel

8. Existencialismo – Sartre

9. Pós-estruturalismo – Foucault

1.Positivismo – Comte

Esse período inicia-se com o positivismo do francês Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (1798-1857), e o materialismo histórico-dialético de Carl Marx e Friedrich Engels, no século XIX. No positivismo, o pensamento científico é o único considerado válido. Comte abandona as noções anteriores da filosofia, que ainda adotavam pensamentos sobre a metafísica e o transcendentalismo. Inspirando-se no iluminismo.

O racionalismo e o cientificismo são características importantes do positivismo, e que influenciaram de forma significativa a maneira de se pensar e fazer a ciência.

Comte, também, via a sociedade como um sistema com progressão natural. Mantendo-se a ordem, naturalmente se alcançaria a evolução e o progresso. Fatos históricos do século XX vieram confirmar aspectos do positivismo.

Aliás, o lema “Ordem e Progresso” da bandeira brasileira é inspirado no Comte. E a sua frase original é: “O amor por princípio e a ordem por base; o progresso por fim”.

2.Materialismo histórico-dialético –Marx-Engels

O materialismo histórico-dialético é uma metodologia que analisa a história humana através da materialidade da vida em sociedade. A industrialização das sociedades conduziu Marx e Engels a refletir sobre o que seria o materialismo histórico-dialético. Assim, esses filósofos se opuseram às crenças iluministas, vendo a sociedade como resultado do seu nível de produção e da sua economia. Para eles, não eram os ideais (como acreditavam os iluministas) que colocavam uma sociedade em um caminho de progresso, mas sim as suas transformações materiais e econômicas. No materialismo histórico, a evolução social vem do confronto da chamada luta de classes.

3.Fenomenologia – Husserl

Também avessa a ideias positivistas, a fenomenologia de Husserl propunha que era necessário repensar a construção filosófica se afastando de convicções cientificistas.

Para Husserl, o conhecimento seria produzido a partir da forma como a consciência humana interpreta os fenômenos. Como fenômeno, pode-se entender qualquer acontecimento ou manifestação, qualquer coisa que se coloque diante de um indivíduo.

Portanto, na fenomenologia, o conhecimento sobre determinado assunto ou objetivo é construído através interpretação, ou seja, de uma leitura feita pela consciência humana. Com tal afirmação, Husserl tira o protagonismo do pensamento filosófico do objeto e passa para a pessoa/sujeito, que detém a consciência capaz de interpretá-lo.

A fenomenologia acaba sendo vista por muitos estudiosos como uma espécie de método para o pensamento filosófico.

4. Teoria da Significação Hermenêutica

Hermenêutica é uma palavra de origem grega que significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso.

A teoria hermenêutica é uma filosofia que estuda a interpretação de textos, discursos, normas jurídicas, história e existência humana

5. Niilísmo – Nietzsche (1844-1900)

O filósofo alemão propôs a corrente niilista a partir da ideia da “Morte de Deus”, ou seja, da inexistência de qualquer princípio. O niilismo (nada) é uma visão de mundo que ressalta a falta de significado ou propósito na vida, a ausência de valores morais absolutos e a crença na inexistência de verdades objetivas. Há quatro tipos de niilismo:

Niilismo passivo, a vontade e potência se esgotam dentro do niilismo, e diante disso, os indivíduos têm cada vez menos capacidade de se afirmar.

Niilismo ativo é transvalorização de todos os valores

Niilismo negativo, há a negação do mundo em nome de outros valores. Porém, ao negar o mundo, o niilista engana-se a si próprio.

Niniilismo reativo é a reação ao mundo imperfeito.

Um parêntese para lembrar que o “amor fati” (amor ao destino) para Nietzshe, é a aceitação integral da vida e do destino, mesmo nos aspectos mais dolorosos. É uma forma de medir a grandeza da vontade afirmativa do homem. No livro “Os irmãos Karamazov” está “se Deus não existe, tudo é permitido”, de Diódor Dostoiévski, explorando o niilismo. Estão com Nietzsche, no niilismo, Arthur Schopenhauer (1788-1860), Martin Heidegger (1889-1976), Albert Camus (1913-1960) e Jean-Paul Sartre (1905-1980).

6. Escola de Frankfurt

A Escola de Frankfurt está associada ao Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, caracterizando-se como uma escola de teoria social e filosofia. Inicialmente, é formada por cientistas sociais marxista dissidentes, por conta de ideias em defesa dos partidos comunistas ortodoxos, além do que a teoria marxista tradicional não explicaria o inesperado desenvolvimento de sociedades capitalistas, no século XX. E mais, na União Soviética, críticos do capitalismo e do socialismo passaram a apontar para um caminho alternativo rumo ao desenvolvimento social. Assim, passaram a recorrer a pensamentos de escola de sociologia antipositivista, psicanálise, filosofia existencial e outras disciplinas, e apreendendo a sintetizar os trabalhos de pensadores, como Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Sigmund Freud, Georg Simmel, Georg Lukács e Max Weber. Desde 1960, a teoria crítica da Escola de Frunkfurt tem sido conduzida por Jürgen Habermas, na ação comunicativa intersubjetividade linguística, que ele denomina de “discurso filosófico da modernidade”. Por último, Nikolas Kompridis vem fazendo oposição a Habermas, defendendo que ele havia minado os anseios à mudança social, arguindo de que forma analisar e ampliar as “condições de possibilidade” para a emancipação social e a crítica ao capitalismo moderno. Uma crítica à teoria à teoria crítica, Horkheimer diz: o objetivo da teoria crítica é “a emancipação dos seres humanos das circunstâncias que os escravizam”.

7. Filosofia Analítica – Russel

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)[1], que viveu numa época adversa dos dias atuais – sem a luz elétrica, celulares e uma tecnologia avançada – dizia: “O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros”. Com isso, ele quer dizer que o homem possui uma natureza boa que é corrompida pelo processo civilizador.

Em sua obra “Do Contrato Social” (1757/ 1762) ele reflete sobre como deveriam ser as instituições para que pudéssemos ter uma organização social mais justa, que viesse preservar a liberdade, bem supremo do homem.

Sob o aspecto do sentimento, Rousseau apresentou contribuições originais à filosofia, à pedagogia e à teoria política, influenciando movimentos políticos e intelectuais europeus como a Revolução Francesa e o Romantismo alemão.

Sua teoria da bondade natural do homem pode parecer estranha e, mesmo no século 18, foi objeto de escárnio por parte de filósofos como Voltaire. Contudo, a crítica de Rousseau é direcionada aos poderes exacerbados da razão e da ciência, que ele foi o primeiro pensador a questionar em plena vigência do Iluminismo. É muito comum agirmos de maneira polida e educada mesmo quando, na verdade, queremos prejudicar, manipular ou levar vantagem sobre os outros. Para Rousseau, certas normas sociais estabelecidas nos grandes centros urbanos afastaram, desta forma, o homem de sua verdadeira natureza. O caminho para este conhecimento primordial, segundo ele, é o sentimento, não a razão e o progresso científico.

O filósofo suíço defende que a Razão põe ordem no mundo, talvez em demasia. Era preciso então sentir o mundo. E qual a forma de fazer isso, senão buscando uma comunhão com a natureza, que em suas formas é pura expressão de sentimento e liberdade, que experienciamos ao contemplar um pôr-do-sol ou quando caminhamos descalços na praia?

Com essa fala, Rousseau rompe também com toda a tradição do determinismo, proveniente de uma linha de começa com Bacon e Galileu até Newton e Einstein, e que concebe o universo como um relógio preciso. Seria necessário então, voltando à questão inicial, abrir mão de toda comodidade da vida moderna, como fez a personagem Danielle Rousseau do seriado “Lost” (inspirada no próprio filósofo)?

O contrato social

Do ponto de vista do Contrato Social, a metáfora do “bom selvagem” é somente uma forma que Rousseau encontrou para questionar a filosofia iluminista e a política moderna. O problema do “Contrato” é como resguardar a justiça e a liberdade do estado de natureza no meio social.

Para responder às suas necessidades de conservação, o homem precisa desenvolver habilidades e alterar a natureza, produzindo cultura. Sozinho, ele não teria como garantir sua sobrevivência. Busca, então, socializar-se.

Os homens primeiro se reuniram em pequenas comunidades, formadas por grupos familiares, o que Rousseau caracteriza como a “idade de ouro” da humanidade. Em seguida, nas primeiras formas de ordenação social e política, foi preciso exigir a obediência dos mais fracos aos mais fortes (regimes de escravidão), afastando o homem, assim, de sua condição igualitária.

Em Rousseau, portanto, é fundamental substituir a liberdade natural, irrestrita mas subordinada ao poder do mais forte (e sempre haverá alguém mais forte para assumir a liderança), pela liberdade convencional, sustentada pela criação de um pacto social, de forma a equilibrar ordem e justiça.

A principal cláusula deste contrato social afirma que “cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém”. Quer dizer, somente garantindo a liberdade de todos é que as liberdades individuais serão também preservadas.

Um fumante, por exemplo, tem o direito de fumar. No entanto, essa liberdade não pode ferir a de um não-fumante, que em um recinto fechado vai inalar a mesma fumaça de cigarro involuntariamente. Como resolver isso? Criam-se regras, ao acordo de todos e que todos devem seguir, restringindo o fumo em locais adequados, de modo a conservar a liberdade tanto de fumantes quanto de não-fumantes.

Vontade geral

Desse modo, para que o pacto funcione, diz Rousseau, os cidadãos devem se submeter à vontade geral, que é soberana. Uma vez firmado o contrato, todos devem obedecer o que ficou deliberado por todos, não somente por uma maioria.

Assim, o filósofo não reconhece a representatividade, como vereadores, prefeitos, etc. Para ele, a soberania se exerce pela vontade popular, logo, pela participação direta do povo. Participação que não se resumiria a comparecer às urnas, por exemplo, mas em que cada cidadão tivesse participação efetiva nas decisões que afetem a comunidade.

Esta total submissão a um Estado, que expressa a vontade geral, pode parecer um tipo de totalitarismo, em que o indivíduo se submete integralmente à coletividade, a ponto de abrir mão de seu livre-arbítrio. Mas deve-se atentar que: 1) Rousseau subordina a liberdade individual à coletiva para afirmar a primeira; e 2) uma vez que este Estado não expresse mais a vontade geral, o povo tem o direito de derrubar o governo (apesar de Rousseau preferir as armas da educação do que as da revolução para isso).

Força não estabelece direitos: o poder só é obedecido quanto ele for legítimo e, para Rousseau, ele só é legítimo na medida em que se respeita o contrato.

O grande problema em Rousseau é aplicar suas teorias à prática. Formas de governo, como a democracia, demandam aperfeiçoamentos constantes. E nenhum sistema político e econômico foi perfeito o suficiente para equilibrar igualdade e liberdade. O contrato social, no entanto, continua servindo de inspiração para dilemas que acompanham o homem contemporâneo.

Recentemente, a Funai (Fundação Nacional do Índio) mapeou 39 grupos indígenas que vivem isolados na Amazônia e que, em tese, nunca tiveram qualquer contato com o “homem branco”. Neste estado “primitivo”, o homem viveria em harmonia com seus semelhantes, livre da violência que aflige as grandes cidades? E, no caso do “homem civilizado”, a ciência que o tornou dependente de tecnologias como luz elétrica e aparelhos celulares também contribuiu, de alguma forma, para sua evolução moral?

“Do Contrato Social” é um clássico que possui várias traduções para o português. Recomendo a tradução da professora Maria Constança Peres Pissarra, com prefácio de Bento Prado Júnior, publicada pela Editora Vozes. A obra também foi publicada na coleção “Os Pensadores”, da Editora Abril Cultural. As duas edições podem ser encontradas em sebos. No mercado livre, Edição 1 2024, Editora Camelot, custa R$14,52 (+frete, R$73,90) = R$88,42).

8. Existencialismo. Jean-Paul Charles Aymard Sartre (Paris, 21/06/1905-Paris, 15/04/1980. 75a), filósofo, escritor e crítico francês, considerado o representante do existencialismo. Apoiou causas políticas da esquerda. Repelia distinções e funções, recusando receber o Nobel de Literatura, em 1964. Ele defendia que, no caso do homem, a existência precedia a essência, uma vez que o homem primeiro existe, depois se define.

“A filosofia existencialista abrange uma gama de perspectivas, mas compartilha certos conceitos subjacentes. Entre estes, um princípio central do existencialismo é que a liberdade pessoal, a responsabilidade individual e a escolha deliberada são essenciais para a busca da autodescoberta e a determinação do sentido da vida.” Esta percepção contraria Aristóteles e Tomás de Aquino, que dizem: “a essência precede a existência individual”.

Sartre também é conhecido por seu relacionamento aberto, que durou 51 anos (até a sua morte) com a filósofa e escrito ra francesa, Simone de Beauvoir.

Baseado na obra-prima de Heidegger, Ser e Tempo (1927), Sartre chega a definir o existencialismo. Alguns filósofos europeus do século XIX associam-se ao existencialismo, destacando-se Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche e o romancista Fiódor Dostoiévski; eles enaltecem o sentido e criticam o racionalismo. O termo existencialismo surge no século XX e está associado aos filósofos Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Paul Tillich e Albert Camus[1].

Na década de 1950, Sartre abraça o comunismo, tornando-se ativista em defesa da libertação da Argélia do colonialismo francês.

___________

Nota crítica (da Holosofia): Quando Sartre defende como princípio central do existencialismo: “a liberdade pessoal, a responsabilidade individual e a escolha deliberada são essenciais para a busca da autodescoberta e a determinação do sentido da vida”, mas, depois abraça o comunismo, observa-se uma enorme incoerência, visto que no regime comunista o que se vê é uma ditadura, onde o ditador assume a responsabilidade social, impondo a escravidão, tirando a liberdade pessoal e qualquer chance de escolha deliberada.

Outro aspecto: Sartre diz que “a existência precede a essência, uma vez que o homem primeiro existe”, enquanto Aristóteles e Tomás de Aquino afirmam o contrário.

9. Pós-estruturalismo – Foucault. São muitos os escritores com obras consideradas como pós-estruturalistas: Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Judith Butler, Jean Baudrillard, Julia |Kristeva, Jacques Rancière e Paul Ricoeur.

Falando-se um pouco do estruturalismo e o correlacionando com o pós-estruturalismo, podemos assim considerar:

a) O estruturalismo “como um movimento intelectual na França nas décadas de 1950 e 1960 que estudou estruturas subjacentes em artefatos culturais (como textos) e usou conceitos analíticos de linguística, psicologia, antropologia e outros campos, para interpretar essas estruturas. O estruturalismo postula o conceito de oposição binária, em que pares frequentemente usados de palavras opostas, mas relacionadas (conceitos) são frequentemente organizados em uma hierarquia; por exemplo: iluminismo/Romantismo, masculino/feminino, fala/escrita, racional/emocional, significado/significante, simbólico/imaginário.

b) O pós-estruturalismo rejeita a noção estruturalista de que a palavra dominante em um par é dependente de sua contraparte subserviente e, em vez disso, argumenta que fundar o conhecimento na experiência pura (fenomenologia) ou em estruturas sistemáticas (estruturalismo) é impossível, porque história e cultura condicionam o estudo das estruturas subjacentes e estas estão sujeitas a vieses e interpretações erradas. Gilles Deleuze e outros viram essa impossibilidade não como um fracasso ou perda, mas sim como uma causa para a “celebração e libertação”. Uma abordagem pós-estruturalista argumenta que para compreender um objeto (um texto, por exemplo), é necessário estudar tanto o objeto em si quanto os sistemas de conhecimento que o produziram. As fronteiras incertas entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo tornam-se ainda mais obscuras pelo fato de os estudiosos raramente se rotularem como pós-estruturalistas. Alguns estudiosos associados ao estruturalismo, como Roland Barthes e Michel Foucault, também se destacaram no pós-estruturalismo”.

São típicas da abordagem pós-estruturalista a retomada dos temas nietzschianos como a crítica da consciência e do negativo (por Deleuze) ou o projeto genealógico (por Foucault), a radicalização e a superação da valorização ontológica da linguagem heideggeriana e uma perspectiva andidogmática e antipositivista. De modo geral, os pós-estruturalistas rejeitam definições que encerram verdades absolutas sobre o mundo, pois a verdade dependeria do contexto histórico de cada indivíduo”[1].

Diante desse mar de ideias e conceitos filosóficos, o desejo pelo saber filosófico ordenado torna-se irresistível e busca a realização. Assim, em 2010 Sebastião Saraiva, fazendo parte do Polo de Cajuru, recebe o diploma de bacharel em filosofia, pelo consórcio Centro Universitário Newton Paiva e Faculdades COC de Ribeirão Preto/SP.

Ribeirão Preto – SP

2010